在中國古代的教育制度上,有所謂蒙學階段,此即近乎今日的幼稚園和小學一二年級的程度。古時的蒙學是教導一班蒙童,開導他們學習的知識。而這些蒙童都需要教本去教導他們。而昔日教導蒙童的教本,有所謂三百千。三者是指「三字經」;百者是指「百家性」;千者是指「千字文」。三百千都是順着次序要讀的教本,讀了「三字經」,才可以說「百家姓」;讀了「百家姓」才可以讀「千字文」。因為「三字經」較「百家姓」為淺;百家姓較「千字文」為淺,三百千都是古代兒童經歷的學習。

中國傳統教育,對於初學的啟蒙兒童,多是背誦的方式去讀書,學生多背誦課文,不求甚解。「三字經」是兒童最初的讀本,有所謂:「人之期,性本善。性相近,習相遠。......」「三字經」的編寫,在教育上固然要有哲理的基礎,在文字上亦要有音韻,可以使兒童唸得容易上口,易於背誦。

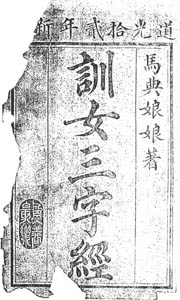

當早期基督教士到中國傳道的時候,他們為使福音易於傳播,又要適合兒童的需要,所以在「三字經」的寫作上都有不少書籍的出版。據美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏有一本「訓女三字經」,封面破舊,是馬典娘娘著。是道光十二年(一八三二年)出版。印有小篆書「為善最善」。「訓女三字經」第一葉刻有:「凡小女,入學堂,每日讀,就有用。如不學,非所宜;幼不學,老何為。玉不琢,不成器,人不學,不知理。多少女,只玩耍。真精伶,言惡話。你無怕,若做惡,死那時,入地獄。在此世,敬畏神,常懇求,其大恩。」全本「訓女三字經」共有九葉。作者馬典娘娘就是Miss Elizabeth Martin,她是倫敦傳道會麥都思牧師師母(Mrs Walter Hanry Medhmst)的妹妹,當時他是在新加坡從事華人婦女教育工作。從「馬典娘娘」的譯名及譯辭所見,顯然是當地閩南語的譯音,以及閩南人的姑娘(大姑)的用辭。由於當年新加坡、馬六甲、巴達維亞城以福建人聚居最多,從「三字經」內文,用閩南語去讀最是流暢。