一、引言

英華書院是基督教第一位來華傳教馬禮遜牧師(Rev. Robert Morrison),於一八一八年在馬六甲創辦一所中學暨小學的書院。於一八一八年十一月十一日在馬六甲城西邊海濱之處舉行奠基禮,由當年英軍司令花喬爾(Major William Farquhar)主持;荷蘭總督官兵及當地官紳均有赴會,典禮隆重。是故今年二零一八年十一月十一日亦即英華書院創校二百年校慶之紀念。該校早於三年前,經已進行籌畫二百週年校慶事宜,並在校內舉行各項慶祝活動。並於本年十月十二日至十三日在香港浸會大學舉辦「英華書院創校二百年紀念學術會議」,主題為《中西文化交流與基督教在華發展史》,特邀英國、澳洲、國內、台灣、香港等地學者專家演講。亦分別於十一月二日至十二日五日在香港歷史博物館舉行「英華書院創校二百年歷史展覽」,主題為《傳道授業在香港》,所見珍貴展品分別由英國倫敦大學亞非研究學院、牛津大學博德利圖書館、日本京都北白川圓光寺、理雅各牧師家族借出展品;以及各校友捐贈日本的藏書。此外,又於十一月三日(禮拜六)十時三十分至十二時三十分在香港歷史博物館地下演講廳,邀請筆者主講《基督教來華對中國的影響》;十一月十七日邀請香港浸會大學歷史系副教授黃文江博士主講《英華書院的教言、傳教、出版與翻譯事業對香港社會的影響》;十二月一日邀請理雅各曾孫Christopher Legger先生以英語主講《改變香港發展的傳奇人物—理雅各牧師》。

二、從英華創校約書認識基督教與中國的關係

從馬禮遜牧師於一八二零年三月二十日在廣州英國東印度公司大班前簽署的《創校約書》(The Anglo-Chinese College Deed)所見,“The Anglo-Chinese”「英—華」是一個連詞,即英國人接觸中國人的關係,亦即西方基督教士東來所接觸中國華人的關係。更是中西交通的關係。而在英華書院建校和發展的約書上,可見的要素有:

「人」(Who)—馬禮遜牧師(1818-1834)、米憐牧師(Rev. William Milne, 1818-1822)。其後的院長有宏富禮牧師(Rev. James Humphreys, 1822-1826)、高大衛牧師(Rev. David Collie, 1826-1828)、湯雅各牧師(Rev. Jacob Tomlin, 1828-1834)、伊雲士牧師(Rev. John Evans, 1834-1838) 、理雅各牧師(Rev. James Legge, 1838-1856)。

「時」(When)—一八一八至一八四三年在馬六甲創辦英華書院;一八四三年遷校香港至今。

「地」(Where)—英屬馬六甲—英屬香港—中國香港(1997)。

「事」(What)—按英華書院創辦包括有中學、小學和女校,由是促進中國和歐洲文學互相交流及傳播基督教理。換言之,一則造就歐洲人學習中國語言及中國文學;二則使中國和印支及中國東岸諸藩屬如琉球、高麗、日本等民族就讀中文學科,亦能以英語學習西歐文學和科學。

「物」(Which)—英華書院不同時期的校舍及一切設備。

「上帝」(God- Holy-Father; Holy Son; Holy Spirit)—馬禮遜牧師和早期教士信仰上帝,蒙召奉差遣到東方從事教育工作傳教。

「教會」(The Lodon Missionary Sociuety)—是當年世界最大的傳道會,其後在中國建立教會,發展成為今日的中華基督教會。

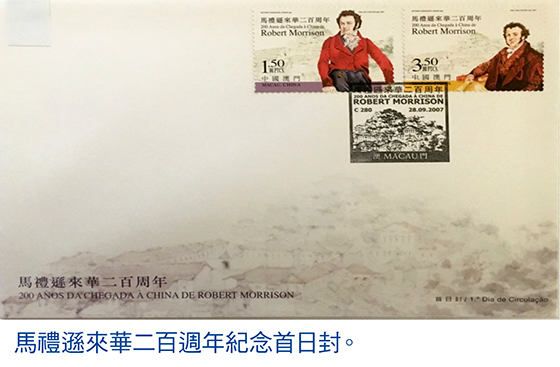

三、從郵票看英華書院的重要性

澳門政府為紀念馬禮遜牧師來華二百週年紀念,特於二零零七年九月十八日出版兩枚紀念郵票,一枚是一元五角;一枚是三元五角。每枚郵票由郵票設計師江連浩(Antonio Conceicao Junior)的工筆,根據馬禮遜牧師不同的畫像,加上彩色帶有時代感,使畫像更為生動。即如一元五角一枚原是J. Wildmarn繪畫,由T. Blood版畫雕刻,所見馬禮遜牧師的站姿,他在右手所拿着應是一卷中文聖經;左手握着應是英華書院創校約書,左手按着是一冊英華字典。至於三元五角一枚,是錢納利(George Chinnery)所繪,在原書上左方坐着的華人是陳老宜,站着的是李十公。而江連浩只採馬禮遜牧師坐姿的構圖,按馬禮遜牧師右手所執英華書院創校約書,而手肘所壓着的是英華字典。在此反映馬禮遜牧師在華所做三件大事,一是中文聖經翻譯;二是英華書院的創辦;三是英華字典的編撰。而三者都是中西文化的交流,發揮「英—中」的作用,達致東學西傳;和西學東傳的效果。而此種「傳」(傳播)有屬語文之傳和翻譯、文字之傳和教育之傳,在不同環境(地方),對不同人羣的傳。

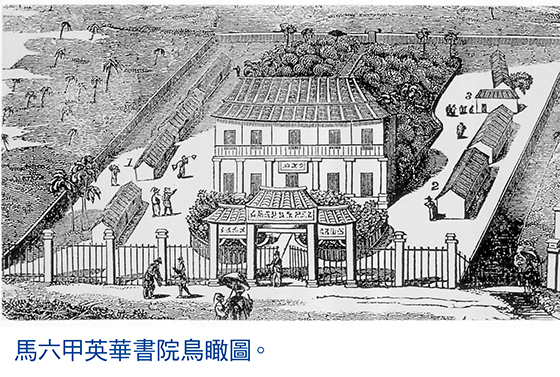

四、馬六甲英華書院鳥瞰圖反映書院的貢獻和影響

在《1818-1968英華書院創校一百五十週年紀念》校刊,刊印一幅馬六甲英華書院繪畫的鳥瞰圖。據所知其時馬六甲英華書院建校位置是馬六甲城西面海濱之地,亦即今日荷蘭街盡頭之處,左方1.是華文印刷局(Chinese Printing Office);右方2.是英文印刷局(English Printing Office);右方3.是華文書院(Chinse School);4.是馬六甲城的西門;中央兩層大樓是倫敦傳道會的恆河外方傳教總部(Ultra Ganes Mission Station),可說是教會的辦事處,更是教會聚會崇拜之所在。在此可知當年馬六甲英華書院包括華文印刷和英文印刷、學校和傳道三種的工作。在華文印刷局不但印刷出版中文聖經,並且出版馬禮遜牧師致西方教士撰寫的傳教信函和書籍、小冊和報刊;英文印刷局刊印英文的“Indo-Chinese Gleaner”(印支搜聞),以及各教士工作的報告。有說台約爾牧師(Rev. Samuel Dyer)和伊雲士牧師兩人在馬來半島工作是英華書院的黃金時期,而英國聖經公會有稱英華書院為「新兵訓練所」。此因台約爾牧師自抵檳城和馬六甲工作期間,積極研究銅模鑄字機,製造中文鉛字粒,以便工人執字粒代替雕刻版工作;此外仿效當年歐洲印刷機器改良為中文印刷機器,使英華書院成為中文印刷機械化的先驅,足見當年英華書院包括印刷、出版、教育、傳教等事工。

馬禮遜牧師故然是創辦馬六甲英華書院,而他的工作與英華書院是不可分割,他先後在澳門和廣州興辦醫藥的工作,其後英美教士來華傳教,成立世界第一個「醫藥傳道會」(The Medical Missionary Society),以致其後倫敦傳道會派有雒魏林醫生(Dr. William Lockhart)和合信醫生(Dr. Benjamin Hobson,其後成為馬禮遜牧師的女婿)東來從事醫藥傳教。

李志剛(香港華人基督教聯會前主席)