瑞士與德國地區的教會組成的「巴色傳道會」(Basel Mission)的教士,在一八四七年來到香港,目標是前往鄰近的廣東客家及潮州地區傳道。可是教士在當地遇上極大的抗爭,惟有退回香港;卻能夠在移居來維多利亞城的客家族羣中工作,由一八五一年開始舉行客家方言聚會。翌年他們在華人聚居的西營盤正式成立教會,又建造教堂,名為「巴色會堂」,就是延續發展至今的崇真會救恩堂。

巴色傳道會在香港服務之初,正值滿清皇朝中華帝國的太平天國內戰;大量廣東民眾為了逃避國內戰亂而來到維多利亞城謀生。殖民政府為了安置暴增的人口,必須加快大幅開闢土地,建造民居。增闢土地的方法,除了填海就是平整山坡。

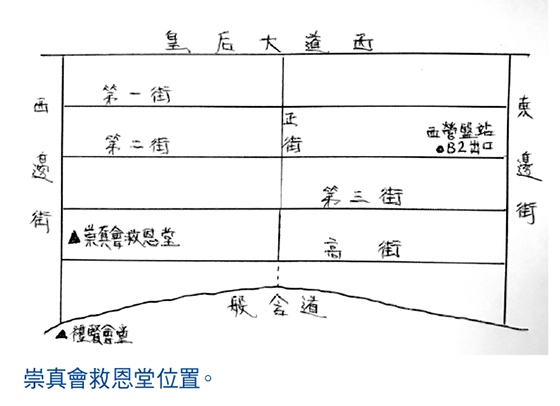

那時政府在西營盤的山坡上劃出大片範圍,由沿岸的皇后大道西至山上的般含道之間的山坡,以「西邊街」及「東邊街」為兩側的界線,在這範圍之內修建四條新街道,闢建新的社區。由山下至山上,新街道順序定名「第一街」、「第二街」、「第三街」及「第四街」(後來改稱「高街」)。由此之後一百五十年來至今,這片街區仍是香港島山坡上唯一的格狀道路網!

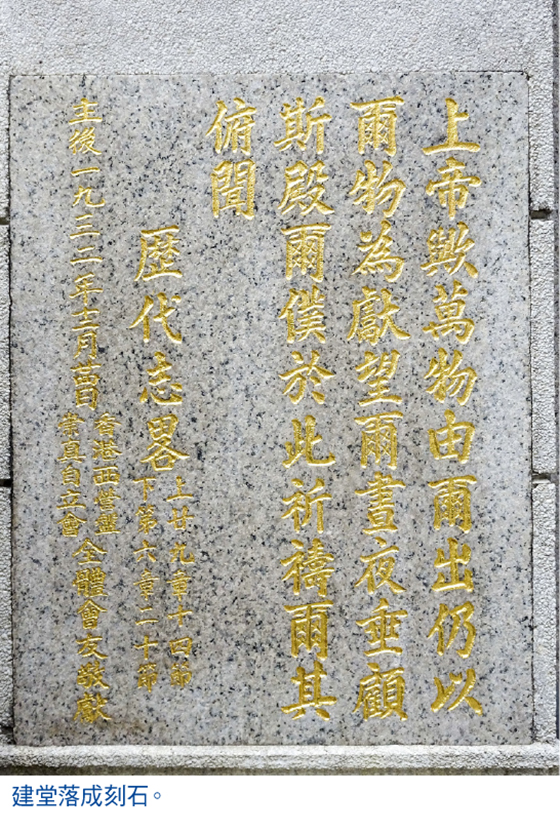

巴色會堂位於西邊街與高街的交界處,就是位於這片新開發社區的一角,正是服務這批倉忙逃到異地的難民。及後巴色傳道會以香港作為支援基地、再次進入廣東地區傳道,工作有成,建立不少堂會。教會選取新的漢語名字,為了表達「崇拜真神,崇尚真道」,於是取名約縮為「崇真」。崇真會救恩堂現時的哥德式座堂建於一九三二年,大門兩側刻石為記,經文採用〈文理和合譯本〉:「上帝歟,萬物由爾出;仍以爾物為獻。望爾晝夜垂顧斯殿;爾僕於此祈禱,爾其俯聞。」(附加標點)座堂被列為一級歷史建築。

區伯平 (撰述、繪圖及拍攝)